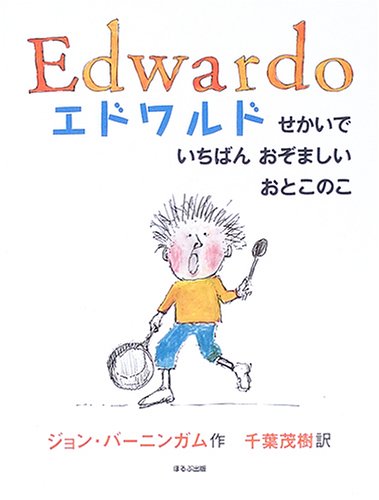

エドワルド―せかいでいちばんおぞましいおとこのこ

ジョン・バーニンガム作 千葉茂樹 訳

ほるぷ出版

エドワルトはどこにでもいる普通の子。

でも時々ものを蹴っ飛ばす。すると「世界中の誰よりもらんぼうもののエドワルド」といわれてますますらんぼうものになった。

「世界中のだれよりもやかましい」といわれてさらにやかましくなった。

いわれるたびにいっそういじわるになり、どんどんやばんになった。

かたずけもせず、歯や顔も洗わず、とうとうみんなに「世界中のだれよりもおぞましいこどもじゃないか!」といわれた。

ところがある日、けっとばした植木鉢が土の上に着地したのをみた人に「花壇をつくるなんてすばらしいじゃないか。もっといろいろ植えたらどうだい」といわれて、エドワルドは花を上手に育てた。そしてみんなに呼ばれて庭の手入れを頼まれるようになった。

犬にいじわるをしようとしたのに、感謝されペットの世話もたのまれるようになった。

きたなかったエドワルドがハエから逃げようと川に飛び込むと女の人に助けられ、久しぶりに風呂に入り洗濯もしてもらって学校中のだれよりもきちんとなった。

友達をつきとばしても、大声をだしても、それがみんな思いがけなくうまく転がって、今では小さい子たちの人気者。世界中のだれよりも素敵な男の子なんだ。

☆ジョン・バーニンガムの作品はどれを読んでもやさしい眼差しに包まれているように思います。特に「ガンピーさんのふなあそび」「ガンピーさんのドライブ」は保育者としてたくさんの事を学ばせてもらいました。そのなかで語られている「ガンピーさんの受容と慈愛」は保育者として大切な視点と原点として今も心していることです。

今回選んだ「エドワルド」も、大変深い示唆を与えてくれています。

この本のなかで、彼は「エドワルドはどこにでもいる普通の子だよ。」とまず言っています。子どもって、かわいいだけではないですよね。

乱暴なところもあるし、やかましい。意地悪でもあるし、野蛮でちらかしやでもある。

それを大人たちが「いけない子」「だめな子」「世界で一番おぞましい子」とみるならば自己肯定感のないおぞましい子になっていくでしょう。まさにエドワルドの姿です。

けれど、少し視点を変えて見ることで、同じことでも良い方向にベクトルがむいていくことがあるのではないでしょうか。後半部分がそうですね。放物線を描くようにどんどん変わっていきます。

小さいエドワルドが、ひとつの言葉でどんどん悪い方向にいったり、またどんどんいい方向にいったりする姿をみると、子どもと共にいる私たちにとってはとてもこわいものを突き付けられているように感じます。

子どもが、自分のよいところを認められ、他の人のためにそれを活かし喜ばれること、それが育ちの一番底にあるべき自己有用感だと思います。

子どもがまだ未熟な部分があることを十分に認めながらも、やさしいことばとまなざしを注ぎながらその子の自己有用感が育つようにしていかなければと心をひきしめます。