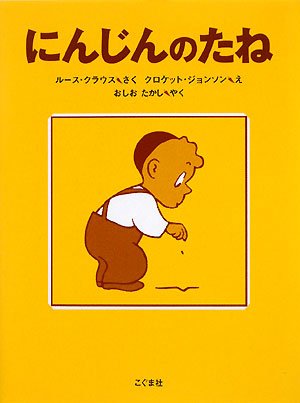

にんじんのたね

ルース・クラウスさく/クロケット・ジョンソンえ

おしお たかし訳

こぐま社

“男の子がニンジンの種を土にまきました。おかあさんも、おとうさんも、おにいさんも「芽なんかでっこないよ」といいました。でも男の子は草を採り水をかけました。

なかなか芽は出てきませんでした。でも男の子は毎日草を採り水をかけてやりました。

するとある日、男の子が思っていたとおりに、芽が出て大きなニンジンができたのです”というお話です。

1945年にルースさんとクロケットさん夫妻によって作られました。

ルースさんは「はなをくんくん」などを書いた作家さん、クロケットさんは「はろるどシリーズ」の画家さんです。

ルースさんの、こどもの心を見事にとらえた、そして人が何を見て生きるかをシンプルな文章の中に的確に表現している文と、余分なものを排除し想像の世界を広げていくような絵がぴったりマッチして素敵な絵本になっています。

この本を日本語に訳した小塩 節さんは次のようにいっています。

黒っぽくて小さい、見栄えもしない、一粒のにんじんの種を、一人の男の子が土にまきました。たった一粒。でも、この一粒の種にも、神様がそなえてくださった命が宿されています。神様でなくて、だれにそんなことができましょう。

暖かい土の中で、たっぷり水分をいただき、種は芽を出し、芽は日を受けて伸び、ついにりっぱなにんじんとなりました。私たち人間ひとりひとりのお母さんのお腹に宿った 時からの一生の旅となんと似ていることでしょう。この小さなお話は、にんじんの命の強さと、名もない男の子が確信と愛をもってにんじんを助けたことと、このふたつのことが語られる感動的な二重奏にほかなりません。

幼稚園でも子どもたちが季節になると自分たちで作物の栽培を始めます。

赤かぶやトマト、とうもろこしや枝豆など、種をまいてから長い時間、水をやり草を採り、その生長を見守り、収穫を待ちます。

種をまいてもなかなか芽がでてこなかったり、虫がついて葉っぱがレースのようになったり、実がつかなかったりというような予想外のことにあいながら、ひたすらにその生長を願って世話をします。

それだけに収穫できた時、それを分かち合っていただく時の喜びはとても大きいものがあります。

しかしそれだけでなく、子どもたちは作物を育てるなかで大いなる自然の恵みや、過去・現在・そして予想する未来という摂理を学んでいきます。

そして目に見えないものに希望と確信をもち自分の願いや行為が成就していく様を具体的に体得していくのです。

そのことはとても大きい恵みなのです。