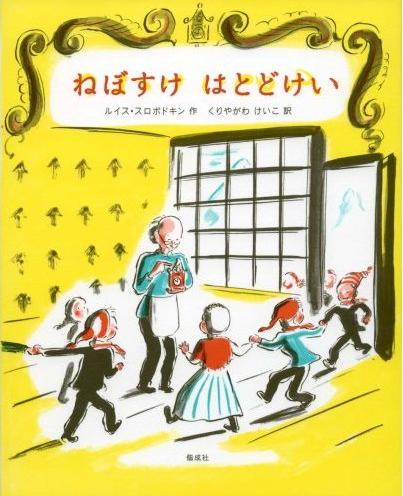

ねぼすけ はとどけい

ルイス・スロボドキン 作

くりやがわ けいこ 訳

偕成社

スイスの山奥に小さな村がありました。

そこに小さな時計屋がありました。

店の中は鳩時計でいっぱいでした。

たくさんの時計から毎時間、いっせいに鳩が飛び出してポッポーとなきます。

でも1羽の鳩だけはいつもみんなより遅れて飛び出してきては鳴くのでした。

村の子どもたちは学校の帰りにいつもこの時計屋さんの前で立ち止まって鳩が一斉に飛び出すのを喜び、そして、1羽だけ遅れる鳩を今か今かと待ちます。

ある日、遠く暑い国の王様が象に乗ってやって来ました。

旅のおみやげに何かいいものがないかと捜していると 子どもたちが時計屋をのぞき込んでいるのを見つけて王様も象から降りて中を見ました。

するとたくさんのかわいい鳩時計が見えました。

「何てかわいい時計だろう。よしこの店にある鳩時計を全部買おう」とお店に入ると、丁度その時、長い針が動いて一斉に時計から鳩が飛び出して鳴きました。

王様が大喜びしていると、あの鳩がちょっと遅れて時計から飛び出して鳴いたのです。

「一体どれが正しいのかわからん。買うのはやめだ」と王様はいいました。

時計屋のおじいさんは、「必ず明日の朝までに、この鳩時計を直しておきますから」と約束をして早速修理にかかりました。

子どもたちは心配をして時計屋のおじいさんと一緒にどこが悪いのかいろいろ考えました。

一人の女の子が「あの鳩、時計のなかでぐっすり眠ってしまっているんじゃないの?」といいました。

子どもたちが帰ったあと、時計屋さんはいろいろ試してみましたがどこも悪い所はありません。

最後に、鳩が出てくる小さな扉をそっと明けてみました。

すると、鳩はぐっすりと寝込んでいたのです。

女の子のいったとおりでした。

そこでおじいさんは「どうやって時間が来る前に起こしたらいいんだろう」と考えていいことを思いつきました。

その夜遅くまでおじいさんは仕事をしていました。

次の日。王様との約束の時間がきました。

子どもたちも心配してみんな集まっています。

10時。鳩たちは一斉に飛び出して鳴きました。

あのいつも遅れた鳩は・・・。

みんなと一緒に鳴いています!

王様は大満足で全部の時計を買って象に包みを乗せて帰っていきました。

でも時計屋のおじいさんは、ねぼすけ鳩時計だけは残しておいたんですって。

変わりにすぐ宝石をいっぱいつけた時計を作って送りますからっていってね。

ねぼすけ鳩時計がどうしてねぼうをしなくなったか、ですって?

それは村の子どもたちが知っています。

ねぼすけの鳩の小屋のなかに小さな目覚まし時計がついていたことを。

そしてこの目覚まし時計に毎日ネジをしてあげられるのは時計屋のおじいさんだけだってことを。

* この絵本は時計が主人公の話ですが、読んでいるうちにまるで時計がとまったような不思議な感覚になりました。

本全体にやさしい空気が漂い、そのなかで人々がゆったりと生活をし互いに信頼し合って暮らしているというよき時代のよき共同体を感じさせられます。

ことばも絵も素朴でこのお話にぴったりという感じです。

不正確な鳩時計という「ひとつのもの」が、人々をホッとさせたり、喜ばしたり悲しませたりする様子はまだ手仕事が生きていた時代の豊かさを伝えてくれます。

その「ひとつのもの」に、夢のような御伽噺がからんでどこまでがどうなのかというようなお話になっていく訳ですが、その「現実離れした現実」を支えているのが本のなかの子どもたちです。

子どもっていつの時代も、「もの」が単なる「もの」ではなく、共に生きているものとして思い入れをすることができます。

女の子が「鳩がねぼうしているんじゃないか」というふうに考えることは、非現実的ですが、作者はその思いをその通り話のなかで実現させています。

私たちは今、目に見えるものだけを信じ、計算できるものだけに頼りがちです。

でもほんとうに幸せなことって、子どもの心のなかで感じられるようなそのままの感性や発想をもち続けているということではないでしょうか。

大人はそんな子どものやさしさやあやうさや奇抜さに添っていく時、自分も豊に充たされていくのではないかと思います。