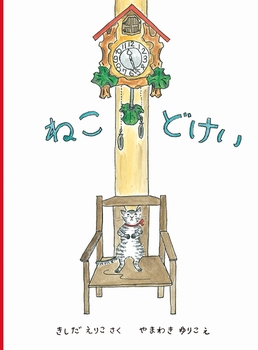

ねこどけい

きしだ えりこ さく

やまわき ゆりこ え

福音館書店

「ことちゃん」は鳩時計をもっていました。

くくう くくうと鳩がなくと、

「ことちゃん」はそれに合わせて朝ご飯を食べたり、おでかけをしたりします。

猫の「ねねこ」はことちゃんがおでかけしたあと、鳩と遊びたくてたんすに飛び乗ると

じっと鳩が出てくるのをまっていました。

くくうと鳩が出てくると、「ねねこ」は前足で鳩の頭をひとつたたきました。

次に鳩が出てきた時、「ねねこ」は鳩時計の屋根に飛び乗り、窓から鳩の頭をたたき

小さな窓から入りこもうとしました。でも小さすぎてはいれません。

とうとう鳩時計は曲がり鳩はなかなくなってしまいました。

「ことちゃん」は時計やさんに鳩時計を持っていきました。

時計やさんは鳩と時計を上手になおしてくれました。

そしてもうひとつの包みをくれました。

それは丸い窓のついた「ねねこ」のおうちでした。

時計やさんが「ねねこ」のために作ってくれたのです。

ねねこは中に入って大喜び。

鳩が顔を出して「くくう」となくとねねこもまけずに「にゃん」となきます。

ことちゃんも「すご―い。えらーい。ねこ時計だ」と大喜びです。

* この絵本は2009年4月号の「こどものとも 年中版」として発行されました。

読んでいると「なつかしい」という気持ちになりました。

何がとか、前に読んだことがあるとか、そういうことではなく、ここに流れている空気とでもいいましょうか、時の流れとでもいいましょうか、とてもなつかしく思えたのです。

子どもの世界がゆっくりと、そして愛情にあふれる丁寧な文章とおっとりとした絵で表現されていて、なにやら1960年70年代の子どもの世界を垣間見るような気がしました。

それは、絵本の手法としてなつかしいということと同時に、生き物とのかかわりのなかでまるごと受け入れていく子どもの感性と、大人への信頼とそれに伴う社会性、そしてそれをゆったりと支える大人のやさしさが、今の子どもをとりまく環境として希薄になっているのではないかという危機感のなかでのホッとするようなものなのかもしれません。

この絵本のなかでは、大人はあくまでも子どもを丁寧に見守る、支える存在であり、子どもに大人が寄り添っています。

子ども主体の生活が描かれているのです。

今はどうでしょうか。

大人の都合に子どもを添わせていることがあまりにも多いように思います。

そういうなかではこのような「ことちゃん」のような子どもの生活はなかなか生まれないのではないでしょうか。

作者の岸田衿子さんと山脇百合子さんのこの本へこめた思いは何だったのだろうかと思い巡らせながら読み重ねました。